实施在即的新公司法涉税问题探析

收藏

收藏

- 复制链接

- 微信扫一扫

|

新修订的《公司法》(以下简称“新公司法”)将于2024年7月1日起正式实施。新公司法在强化股东出资义务、优化公司组织设置、完善董监高责任、提升上市公司治理等方面作出了重大修改。公司是最重要的市场主体,公司法是社会主义市场经济制度的基础性法律,公司法的修订反映在税收层面上,必将对税收征管规则带来诸多变化,给公司及相关利益主体带来影响。本文将结合新公司法的一些条款变化,对其中涉及税务问题进行简要分析,具体如下。 01、注册资本限期实缴制的税法影响 一、注册资本由认缴制变为限期实缴制

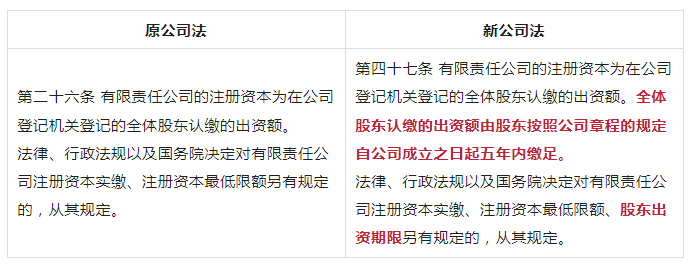

注:标红部分为新增内容 新公司法对有限责任公司的注册认缴登记制度进行了完善,明确全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定,最长自公司成立之日起五年内缴足。这一修改的原因在于:自2014年公司法实施注册资本认缴登记制后,便取消了对出资期限、最低注册资本以及首期出资比例的硬性要求,此举虽然为公司的设立提供了极大的便利,有效地激发了市场活力和创业热情,但是在实施过程中也暴露出了一系列问题,比如盲目认缴、天价认缴以及期限设定过长等,这些行为严重违反了真实性,亦有悖于客观常识,对交易安全构成了威胁,同时也损害了债权人的合法权益。 随着新公司法的正式实施,新设立的公司将受到“认缴出资的期限最长不得超过五年”这一法律条文的严格约束,对于在新公司法实施前已登记设立的存量公司,新公司法也作出了明确规定,即:“本法施行前已登记设立的公司,若其出资期限超过本法所规定的期限,除非法律、行政法规或国务院另有规定,应逐步调整至本法规定的期限范围内。”2024年6月7日经国务院常务会议审议通过的《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定(草案)》第三条明确了存量公司调整出资期限的时间要求,即:“依照公司法第二百六十六条规定,设置三年过渡期,自2024年7月1日至2027年6月30日。公司法施行前设立的公司出资期限超过公司法规定期限的,应当在过渡期内进行调整。”这一规定确保了所有公司都将在法律框架内有序运营,维护了市场的公平性和透明度。 二、税法层面的影响 1.公司风险:投资者投资未到位而发生的利息支出不得在企业所得税前扣除 《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》(国税函〔2009〕312号)规定:“关于企业由于投资者投资未到位而发生的利息支出扣除问题,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条规定,凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的,该企业对外借款所发生的利息,相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息,其不属于企业合理的支出,应由企业投资者负担,不得在计算企业应纳税所得额时扣除。” 随着新《公司法》的颁布,股东实缴出资的时间被明确限制在五年内,若股东未能在规定期限内足额缴纳资本,根据上述规定相应的利息将不再享受税前抵扣的待遇,这将对企业的利润产生较大影响,存量公司股东未足额实缴出资所对应的利息支出在税前抵扣方面的税务风险将进一步提高。 2.股东及董事承担赔偿的税法风险 (1)新公司法第四十九条第三款规定:“股东未按期足额缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。”股东未出资到位,导致的相关利息支出不能在企业所得税前扣除的,股东需要为此承担赔偿责任。若股东是法人的,承担该赔偿责任后,其相关支出能否在其企业所得税前扣除将成为新的税务风险。 (2)新公司法第五十一条规定:“有限责任公司成立后,董事会应当对股东的出资情况进行核查,发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的,应当由公司向该股东发出书面催缴书,催缴出资。 未及时履行前款规定的义务,给公司造成损失的,负有责任的董事应当承担赔偿责任。” 同理,由于股东未出资到位,导致的相关利息支出不能在企业所得税前扣除的,负有责任的董事需要为此承担赔偿责任。 3.未实缴注册资本减资的税法风险 新公司法第五十二条规定:“股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资,公司依照前条第一款规定发出书面催缴书催缴出资的,可以载明缴纳出资的宽限期;宽限期自公司发出催缴书之日起,不得少于六十日。宽限期届满,股东仍未履行出资义务的,公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知,通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起,该股东丧失其未缴纳出资的股权。 依照前款规定丧失的股权应当依法转让,或者相应减少注册资本并注销该股权;六个月内未转让或者注销的,由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资。” 一般认为,未实缴的注册资本没有在公司的实收资本中体现,该部分的减资不会对公司的实收资本和所有者权益产生影响,若股东未因该减资获得收益,也不会产生税收。具体而言: (1)法人股东减资:对未实缴出资部分进行减资一般只是减少认缴注册资本金,不对净资产进行分配,不产生资金的流动,即企业并不向股东支付资金,在这种情况下一般不会涉及税务问题,公司只需要进行公示和变更登记即可。但需要注意的是,若法人股东未实缴出资,根据《关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)的规定,企业减资过程中向股东分配的利润不符合确认为股息红利的条件,不能享受股息红利免税的税收优惠政策。 (2)自然人股东减资:若股东按实缴出资比例享受股东权利,此时未实缴出资的股东不享受股东权利,股权价值为0,股权成本也为0,减资无需缴纳个人所得税。若股东按认缴出资比例享受股东权利,此时股东可以分配公司账面上的利润留存,股权价值不为0,若在减资过程中进行个人所得税零申报,则存在被税务机关认定为转让价格明显偏低而被核定计税价格的风险,导致税负增加。 4.关联债务利息税前扣除将受到影响 在五年最长认缴期限正式实施后,企业对于注册资本的设定无疑将变得更为审慎。股东倾向于选择相对较低的注册资本额,以此减少在未来五年内需要实际缴纳的出资额。 若降低实际出资额,根据《财政部 国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号):“一、 在计算应纳税所得额时,企业实际支付给关联方的利息支出,不超过以下规定比例和税法及其实施条例有关规定计算的部分,准予扣除,超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除。企业实际支付给关联方的利息支出,除符合本通知第二条规定外,其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为:(一)金融企业,为5:1;(二)其他企业,为2:1。”的规定,将导致企业可在税前扣除的关联债务利息支出的限额降低,对企业税负产生影响。 02、出资方式变化的税法影响 一、新增出资方式

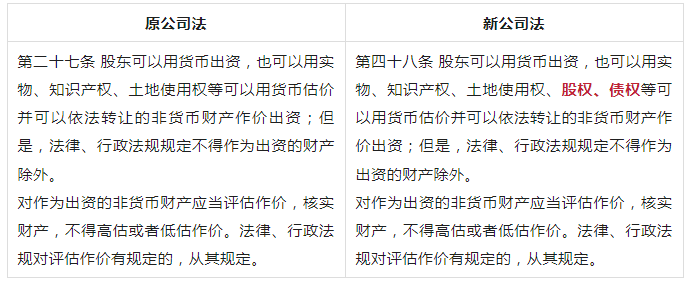

注:标红部分为新增内容 新公司法第四十八条对出资方式的规定,与旧法相比较,并无实质性变化,主要增加了股权和债权可以作为非货币财产出资的方式。对于非货币财产,税法层面称为非货币性资产。 二、税法层面的影响 股东以股权和债权出资的,税收主要涉及增值税和所得税,以下主要以股权出资进行分析。 1.增值税方面 根据《营业税改征增值税试点实施办法》之《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,转让有价证券属于“销售服务”中的“金融服务”中的“金融商品转让”,因此股东以上市公司股票进行出资属于增值税的应税行为,应缴纳增值税。若以非上市公司股权进行出资,则不属于增值税应税范围,无需缴纳增值税。需要注意的是若股东为自然人,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定,以上市公司股权出资免征增值税。 2.所得税方面 (1)企业所得税 法人股东以股权对外进行投资,属于改变了资产所有权,根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)第二条第(六)项的规定,应视同销售缴纳企业所得税。 同时,根据《财政部 国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕116号)和《国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第33号)的规定,实行查账征收的居民企业以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得,可自确认非货币性资产转让收入年度起不超过连续5个纳税年度的期间内,分期均匀计入相应年度的应纳税所得额,按规定计算缴纳企业所得税。 (2)个人所得税 个人股东以非货币性资产对外进行投资属于财产转让行为,应按照财产转让缴纳个人所得税。涉及主要规定包括《财政部 国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(财税〔2015〕41号)和《国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第20号)。规定的主要内容是: 1.个人以非货币性资产投资,属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。对个人转让非货币性资产的所得,应按照“财产转让所得”项目,依法计算缴纳个人所得税。 2.个人以非货币性资产投资,应按评估后的公允价值确认非货币性资产转让收入。非货币性资产转让收入减除该资产原值及合理税费后的余额为应纳税所得额。 3.个人以非货币性资产投资,应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时,确认非货币性资产转让收入的实现。 4.纳税人一次性缴税有困难的,可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后,自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度内(含)分期缴纳个人所得税。 03、亏损弥补方式变化的税法影响 一、取消了资本公积弥补亏损的法定限制

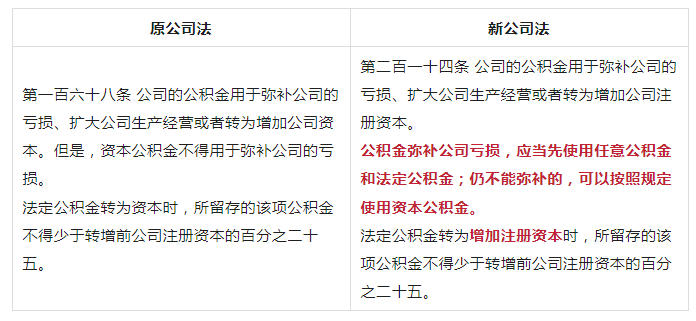

注:标红部分为新增内容 新公司法取消了资本公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制。原公司法禁止使用资本公积弥补公司亏损,旨在防止企业变相分配利润或美化财务报表。但当前整体经济形势下行,企业面临巨大经营压力,取消该限制为企业增加了一个应对经济危机、缓解困境的有效选择,有助于企业克服困难和持续发展。 二、税法层面的影响 资本公积是指股东投入超过注册资本的部分以及直接计入所有者权益的项目,是资本储备的一种形式,而不是企业在经营过程中获取的利润。以资本公积金弥补亏损,在会计处理上是将“资本公积”转入“未分配利润”科目,会计处理本身只是在所有者权益科目内进行变动,不会影响利润表中的利润。在税法处理上,企业所得税法中所列举的企业收入范畴并未直接涵盖资本公积金,且资本公积金本身不属于公司的利润。然而,有观点认为将资本公积金转入“未分配利润”以弥补亏损相当于用股东的资本变相进行利润分配,存在被视同股东对企业的无偿赠予并作为收入计入企业所得税应纳税所得额的风险,但对于该观点目前税法上尚无明确规定予以支持,有待于进一步的法律解释与税收政策明确。 04、注册资本弥补亏损的涉税问题 一、新增注册资本弥补亏损的规定

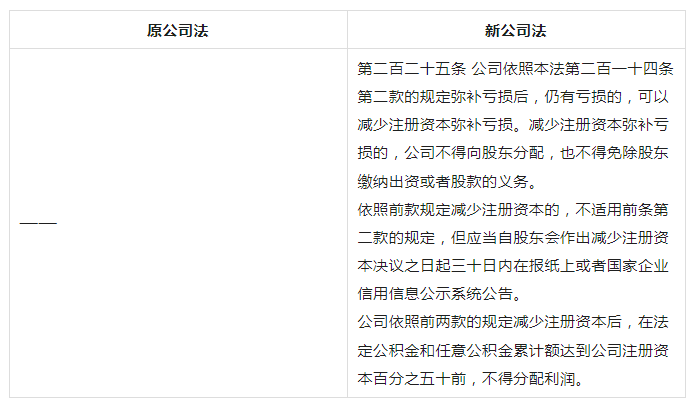

新公司法允许企业有条件地通过减少注册资本弥补亏损,在一定程度给予了企业更大的自主决策空间,有利于改变大额亏损与大额权益性资本共存的局面,同时也避免公司由于历史期间的利润亏损而导致长时间不能向股东进行利润分配的处境。这将较大程度地提振投资者的投资信心,促进公司后续的良性发展。 二、税法层面的影响 通过减少注册资本弥补亏损,在会计处理上体现为将“实收资本”科目减记至“未分配利润”科目,整体在所有者权益范围内进行变动,并不影响利润表中的利润,但税务处理方面存在不同观点。 一种观点认为:通过减少注册资本弥补亏损时,股东并未实际收回投资额,被投资企业的资产总额也未发生变化,没有产生收入,不应缴纳企业所得税。《关于湖南南新制药股份有限公司 另一观点认为:用注册资本弥补亏损应当分为两步,第一步属于股东减资,应按照减资相应的税法规定进行处理,第二步属于股东将对应资产无偿捐赠给企业,企业应当作为营业外收入计入企业所得税应纳税所得额。国家税务总局河南省税务局12366热线2021年6月热点问题的回答中也提到了这个观点:“股东减资弥补亏损应分解为企业减资后将款项归还给股东和股东将款项捐赠给公司弥补亏损两步。第一步中,法人股东应按国家税务总局公告2011年第34号第五条“投资企业撤回或减少投资的税务处理”的规定处理,个人股东应按国家税务总局公告2011年第41号的规定按照“财产转让所得”项目适用相关规定计算缴纳个人所得税处理。第二步中,投资企业从被投资企业撤回或减少投资,被减资企业减少实收资本的,如未向投资者支付对价,无论企业用减少的实收资本数弥补以前年度亏损还是增加企业资本公积,均应将减少的金额确认为当期捐赠收入计入纳税所得计征企业所得税。” 综上,各地税务机关对注册资本弥补亏损存在征税和不征税两种口径,但两种税务处理都缺乏明确的法律规定支持,这就导致企业在纳税时存在不确定性,影响税法的稳定性和一致性。同时,在财政部和国税总局明确这两种方式弥补亏损是否纳税前,企业如发生相关业务,应当与主管税务机关积极沟通,以避免税务风险。 05、横向人格否认涉及的税务问题 一、新增横向法人人格否认规则

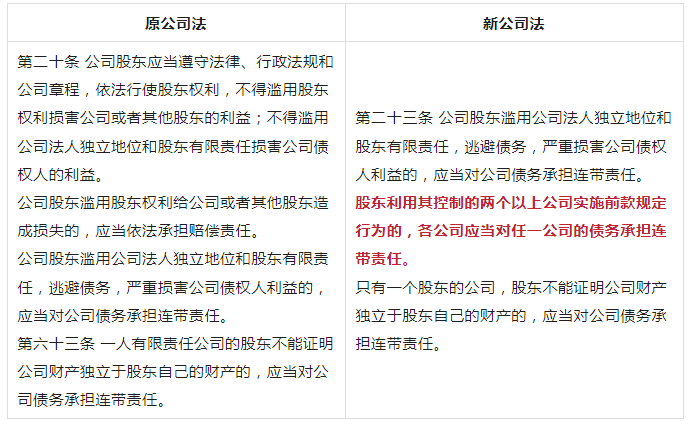

注:标红部分为新增内容 新公司法第二十三条主要是将原公司法第二十条以及第六十三条进行了整合,相较于原公司法,新公司法新增的内容主要为该条的第二款,即横向法人人格否认规则。 过去公司股东滥用法人独立地位和有限责任,损害债权人的利益的情形比较多见,新公司法实施后堵上了这个漏洞,加强了对债权人的保护,进一步规范了资本市场。 二、税法层面的影响 在实践中,企业通过建立多个“空壳”公司,利用关联交易的手法,非法转移利润以规避税收等债务责任的现象多发。更为严重的是,为逃避税收义务,部分公司会采取停止运营或申请破产清算的策略注销原公司,随后由原股东另行设立业务相似的公司,将原公司中的关键资源,如团队、设备、资产及经营渠道等,转移到新公司继续运营。在这种情形下,由于原公司往往已丧失实质性资产,税务机关在执行税收征管时面临显著困难。即便税务机关能够收集到股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任以逃避税收的确凿证据,其追责范围也通常仅限于股东个人,而无法直接对股东新设立的公司进行追责,最终导致国家税款流失。 新公司法增加的横向法人人格否认制度为税务机关征收税款提供了新的方向。当税务机关掌握公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避缴纳税款时,可以突破原有企业法人之间相互独立,不必为其他公司承担责任的原则,不仅可以要求实施该滥用行为的股东清缴应纳税款还可以要求股东控制的其他公司承担连带责任,有效保障了国家税款的征收。 综上所述,随着新公司法即将正式实施,企业在享受新法带来的组织优化和治理提升的同时,也需高度关注其在税务层面带来的重大影响,并根据法律法规的变化及时调整自身经营和财务策略,在确保合法合规的前提下降低企业税负,提高经营效益。 |

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》(2019年11月7日)(南新制药 [

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》(2019年11月7日)(南新制药 [